“拍 2 张照片,2 分钟查出 10 种慢性病。”在 2025 年中国国际服务贸易交易会健康卫生服务专题展上,北京同仁医院展示的“AI 眼底筛查系统”吸引了大量观众驻足体验。该系统通过拍摄左右眼各一张眼底照片,即可识别出糖尿病视网膜病变、高血压、动脉硬化等全身性疾病的早期征兆,准确率达 90%。

“AI 眼底筛查系统”可谓人工智能(AI)医疗在中国快速落地的一个缩影。近年来,从“CT+AI”筛查肺癌,到“脑电 +AI”评估抑郁,再到“面部微表情 +AI”识别孤独症……人工智能正以前所未有的速度渗透进医疗健康的各个环节,以技术创新为支点,撬动医疗服务模式的系统性变革。

然而,一个值得思考的问题也随之而来:当已经成为人类健康“先知”的 AI 开始参与“决定生死”,我们能否将生命托付给它?

更快、更准、更普惠

△ 小朋友正在和陪伴型机器人互动。

当 AI 技术穿透医疗服务的各个环节,它不再是简单的工具辅助,而是以“更快、更准、更普惠”的核心价值,打破传统医疗的效率瓶颈、精度壁垒与资源鸿沟。从影像诊断的分钟级提速,到基层误诊率的显著下降,再到医保结算的地域壁垒破除,AI 正对传统医疗体系展现强大的重塑之力。

在肺部疾病筛查领域,AI 将传统诊断流程的效率推向新高度。“以前读一张肺部 CT 要 15 分钟,现在先通过 AI 初筛标记可疑病灶,然后我们重点复核,效率至少提升了 3 倍。”北京胸科医院副院长杜建表示,这极大缓解了大型医院影像科的接诊压力。

国家层面的产业平台更在加速这场“效率革命”。日前首次亮相的国家人工智能应用中试基地集中展示了 30 个关键临床场景的 AI 应用——影像识别类 AI 的病灶检出速度较人工提升 5—8 倍,手术规划 AI 能将术前方案制定时间从 4 小时压缩至 30 分钟,放疗靶区勾画 AI 则把传统 2 小时的勾画工作缩短至 15 分钟,从技术落地层面为“更快”的诊疗体验提供了硬件支撑。

AI 的核心价值,更在于用技术理性提升诊断精度,尤其为基层医疗解决“看不准”的痛点。四川大学华西第二医院研发的“华西妇幼数字医生”,通过深度学习 10 万 + 例疾病诊疗案例,精准复刻了三甲医院资深专家的诊疗逻辑,为基层医生提供预问诊引导与病情预判支持。该院院长刘瀚旻透露,上线一个月的时间,合作的基层医疗机构误诊率下降了 17%,患者在家门口就能获得与三甲医院相当的诊疗服务。

AI 最大的普惠突破,在于打破医疗资源的地域壁垒。首都医科大学附属北京儿童医院党委书记张国君表示,AI 正在帮助构建“高效、普惠、有温度”的儿童健康服务体系。据了解,多家机构联合研发的自闭症筛查系统已通过云端部署,覆盖我国西部省份的数十个县级妇幼保健院,偏远地区的家长无须带孩子长途奔波到省会城市,在县城就能完成专业筛查。

在医保服务这一民生关键领域,AI 系统通过实时分析报销数据,可自动识别过度检查、重复开药等异常行为,实现医保报销的智能审核、异常费用预警、欺诈行为识别等功能,将传统“事后追查”转变为“实时监控”,守住投保人的“救命钱”。在异地医保结算领域,AI 智能核验系统打破了地域壁垒,能自动识别不同地区的诊疗规范差异,实时完成费用核算与报销,解决了长期存在的“跑腿多、报销慢”问题。

8 月 26 日,国务院发布的《关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》明确提出,探索推广人人可享的高水平居民健康助手,有序推动人工智能在辅助诊疗、健康管理、医保服务等场景的应用,大幅提高基层医疗健康服务能力和效率……从顶层设计为 AI 医疗的发展划定了清晰路径。正如北京数字健康研究会会长于德志所言,AI 与健康数据的深度融合正在打通医学科技从实验室到病床的“最后一公里”,正在让优质医疗服务从“少数人享有的稀缺资源”转变为“多数人可及的普惠服务”,国家政策的持续赋能,更让这场变革有了坚实的前行动力。

AI 将取代医生?

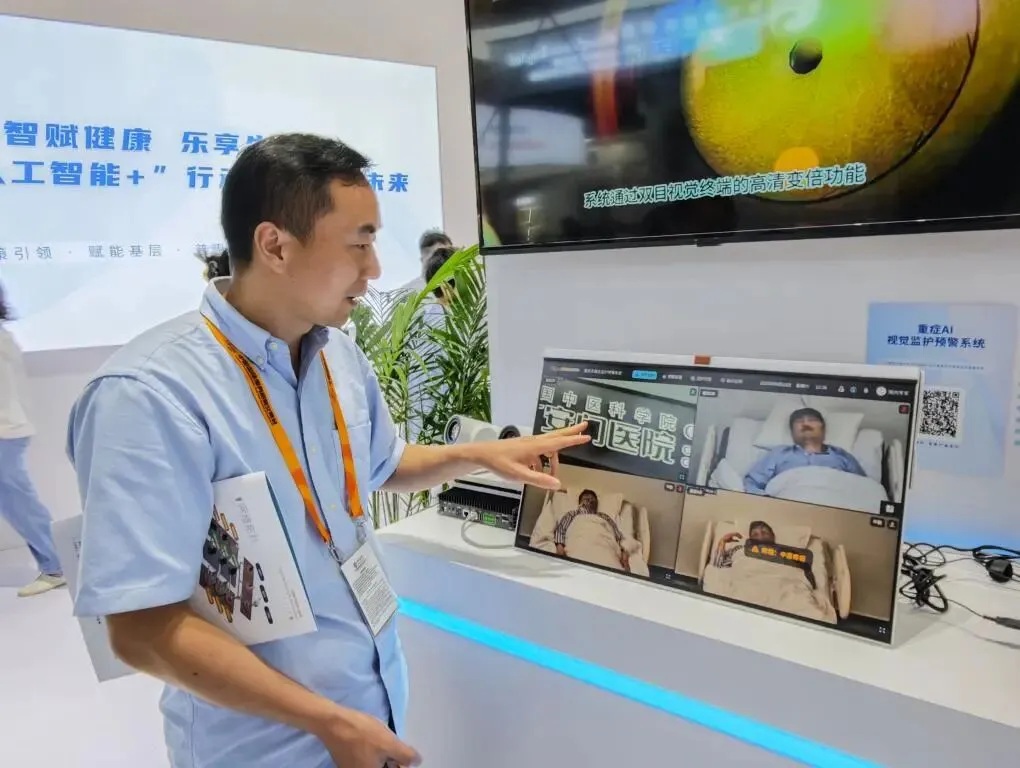

△ 工作人员操作演示 AI 视觉重症监护预警系统。

当技术不断拓展医疗的边界,医生的角色在人机协同中被重新定义。

“AI 给出的诊断建议再精准,也不能替代医生的最终判断。”中国科学院院士、四川省人民医院院长杨正林表示,“最终还是需要医生去沟通、调整诊疗方案,这种人文互动是技术无法取代的。”

“AI 不会取代医生,但会用 AI 的医生将取代不会用 AI 的医生。”北京市卫生健康委副主任严进说。

在北京大学人民医院,一款“AI 视觉重症监护预警系统”已投入使用。该系统通过摄像头实时监测重症医学科(ICU)患者行为,能识别非计划拔管、坠床等风险事件,提前预警,准确率达 95%。“它就像一双 24 小时不眨眼的眼睛,帮我们守住了无数‘险而未发’的时刻。”该院重症医学科(ICU)负责人表示,“但最终决定要不要干预的还是医生。”

主导研发“华西黉医”大模型的四川大学华西医院院长罗凤鸣这样概括“让病人感觉不到 AI 存在”的智慧医疗:诊前 AI 生成结构化病历,诊中智能系统辅助手术安全监测,诊后 AI 发送复诊提醒。“但核心诊疗决策始终由医生掌控。AI 是优秀的辅助工具,但无法取代医生对复杂病情的预判能力。”罗凤鸣强调。

AI 的进化离不开医生的持续赋能。刘瀚旻在研发“华西妇幼数字医生”时亲自向 AI 传授哮喘诊断逻辑:“先看年龄,再围绕‘喘’追问发作时间、次数等细节。”这种对医生个体化思维的深度模仿,使 AI 的诊断符合率大大提高。

在基层医疗机构,医生的反馈更具实践价值。甘肃省某县医院的医生发现,AI 皮肤癌筛查系统对高原地区常见的日光性皮炎识别率低,遂将当地 1200 余份病例上传至数据平台。经过 3 个月的模型优化,该系统对这类疾病的识别准确率提升了 37%。

“医生不仅是使用者,更是 AI 的‘驯兽师’。”于德志指出,这种“临床反馈—模型优化—临床应用”的闭环,是医疗 AI 持续进步的核心动力。

“机器能读懂数据,但读不懂人心。”这句话在儿科诊疗中体现得尤为深刻。首都医科大学附属北京儿童医院的医生发现,面对哭闹不止的患儿,AI 诊断系统无法像医生那样通过玩具互动分散患儿注意力,从而获取准确体征。

老年患者群体同样需要医生的情感支持。上海某社区卫生服务中心的调查显示,65 岁以上老人对 AI 健康助手的接受度仅为 42%,主要担忧“机器冷冰冰”“出了问题没人管”。而当医生结合 AI 建议进行面对面解读时,接受度提升至 89%。

国家卫生健康委人工智能应用专家组成员、北京大学公共卫生学院教授吴明指出:“AI 的优势在于标准化、无疲劳、可扩展,尤其在基层,能弥补医生经验不足。但医疗不仅是技术,更是艺术,是对人的理解、对生命的尊重。”他指出,未来医生的角色将从“技术执行者”转向“价值判断者”——AI 负责“看得快、看得准”,医生负责“看得全、看得深”。

AI 医疗仍面对诸多挑战

△ 市民正在体验 AI 自助诊室。

AI 医疗的列车,已全速驶来。它带来希望,也带来挑战。

近期,有关 AI 辅助诊断系统漏诊误诊“责任困境”的讨论引发各方关注。“AI 误诊涉及四方:开发者、医院、医生、患者。”中国卫生法学会常务副会长、清华大学法学院教授王晨光指出,“目前法律尚未明确各方责任边界。”

根据《中华人民共和国民法典》,医疗损害责任实行“过错责任原则”,即谁有错谁担责。但 AI 系统的“黑箱”特性,使得错误难以追溯。对此,部分地方开始探索“AI 双签字制度”与“责任保险机制”。例如,上海、广东等地试点要求 AI 诊断结果必须由两名医生复核签字;同时设立“AI 医疗责任保险基金”,由医院与厂商共同投保,分摊风险。

“技术可以突飞猛进,但法律必须走在前面。”王晨光呼吁,应加快制定“人工智能医疗责任条例”,明确数据、算法、使用、监管各方的权责利。

AI 带来的“健康鸿沟”问题也值得重视。“人人可享”是国务院《关于深入实施“人工智能 +”行动的意见》提出的目标。“人人可享”4 个字直指 AI 医疗的公平性命题,然而在实践中,数据偏见、资源不均等问题正悄然加剧健康不平等。AI 眼底筛查、AI 中医问诊、AI 孤独症筛查等系统大多部署在一二线大城市的三甲医院,而在广大农村、边远地区,医生仍靠“听诊器 + 经验”看病。

“AI 系统训练数据多来自大城市、三甲医院,对偏远人群的代表性不足。”杨正林表示,这可能导致“算法偏见”——AI 对某些人群的识别准确率更低。“如果 AI 只‘懂’城市人、‘懂’标准口音、‘懂’常见病,那它就不是‘人人可享’,而是‘部分人专享’。”

清华大学信息国家中心教授于国强表示,AI 通过整合数据、算法、算力三大要素,正在实现健康管理从“疾病治疗”向“风险预防”的范式转变,但需在创新与安全之间找到平衡点。这种平衡,既需要技术层面的持续突破,更需要制度层面的系统保障。

技术发展的方向已逐渐清晰:从通用型 AI 向专科化 AI 演进,如针对儿科、老年病科的专属模型将大幅提升诊断准确率;从单模态数据处理向多模态融合发展,结合影像、基因、临床文本等多维度信息 AI 系统,能更全面评估健康状况;从“黑箱算法”向可解释 AI 转型,将让诊疗决策过程更透明。

制度保障的重点日益明确。在数据治理方面,联邦学习等技术的推广将实现“数据可用不可见”,既保护隐私又打破“数据孤岛”;在公平性保障方面,相关医疗 AI 公平性的评估指南即将出台;在人才培养方面,医工交叉专业已纳入医学教育体系。

杨正林表示,要主动拥抱 AI,让技术成为感官的延伸,才能在未来立于行业前沿。不能因噎废食,也不能盲目崇拜。生命的托付,需以“可信”为前提——技术可信、制度可信、人可信。

正如一位体验完 AI 眼底筛查的北京老年市民所说的:“我不怕 AI 看病,我怕的是没人告诉我它会不会错、错了谁负责。”这正是 AI 医疗时代必须回答的问题。

接受《中国报道》记者采访的医生几乎都提到一句话——“AI 不是来替代我们的,而是来提醒我们别犯错的。”但“提醒”是否足够?当 AI 的建议与医生判断相悖,当系统错误导致不可逆伤害,我们是否已准备好承担代价?